这些年,国家采取了一系列措施来带动有机肥的利用。一是果菜茶有机肥替代化肥行动,在全国选100个果菜茶生产县和畜牧生产县开展有机肥替代化肥的试点。二是发改委和农业部联合启动的整线推进畜禽粪污资源化利用的项目,也提到2020年要支持200个以上的畜牧大县,支持他们开展畜禽粪污的资源化利用,当然还有包括一些耕地质量提升项目等,农业部门的政策措施在很大程度上带动了有机肥的利用。

10月21日,“农业科技创新”集体采访活动在北京梅地亚中心二楼新闻发布厅召开。农业部规划设计研究院农村能源与环保研究所副所长沈玉君接受采访。

在回答关于有机肥的利用问题时,沈玉君说,从农耕文明以来,我们国家就有施用有机肥、农家肥的传统,但是和化肥相比,有机肥确实存在着使用量大,使用不方便的一些问题,所以农民更习惯于用省时、省工、省力的化肥。另一方面,随着我们国家这些年种植业和养殖业的专业化分工,导致了种养分离,这样在一定程度上影响了有机肥的利用,在一定程度上阻断了种养循环渠道的通畅。

第二,我们国家部分地区的耕地有机质含量在不断下降,有机肥中含有丰富的有机质和营养元素,它可以改良土壤培肥地力。从另外一个角度,我们国家每年畜禽粪污大约有38亿吨。到目前为止还有40%没有有效利用,畜禽粪污既产生了环境污染,同时也是资源浪费,如果将这些畜禽粪污转化成能用的有机肥还到农田中,既解决耕地有机质提升的问题,又解决了粪污的污染问题。

第三,如何推动有机肥的使用。这些年,特别是在党的十八大以来,我们国家也采取了一系列措施来带动有机肥的利用。一是果菜茶有机肥替代化肥行动,在全国选100个果菜茶生产县和畜牧生产县开展有机肥替代化肥的试点。二是发改委和农业部联合启动的整线推进畜禽粪污资源化利用的项目,也是提到2020年要支持200个以上的畜牧大县,支持他们开展畜禽粪污的资源化利用,当然还有包括一些耕地质量提升项目等,一系列的措施,农业部门的政策措施在很大程度上带动了有机肥的利用。

沈玉君介绍,在绿色发展新的形势下,我们国家科研人员也积极地开展研究工作,我们目前也研究出适合我们国家不同区域特点的一些种养结合的技术模式,还包括研发了一些高效的有机肥产品以及技术装备,还包括我们在畜禽粪便堆肥无害化和有机肥工程技术标准方面也开展了一些研究的制定工作,这些标准也陆续出台了,这些也都是从科技创新的角度在推动有机肥的利用。

堆肥是一种常用的有机肥制作技术,农财君整理了部分技术要点,供参考。

我国大多数有机肥料产品堆肥时间不足,导致有机物降解不充分,病原菌、虫卵、杂草籽等残留较多。堆肥这一过程,可促进生物降解的固体有机物向稳定的腐殖质转化,但我国大多数有机肥料产品堆肥时间不足,导致有机物降解不充分,病原菌、虫卵、杂草籽等残留较多。为此,应给予堆肥充足的时间。

一、堆肥的分类

堆肥是作物茎秆、绿肥、杂草等植物性物质与泥土、人粪尿、垃圾等混合堆置,经好气微生物分解而成的肥料。多作基肥,施用量大,可提供营养元素和改良土壤性状,尤其对改良砂土、粘土和盐渍土有较好效果。

1、好氧环境下的堆肥

在背风向阳近水源处,按照秸秆、粪尿、动植物残体、污泥等的比例,加入一些含高温分解细菌的粪(如骡马粪或其浸出液)或已发酵过的堆肥进行堆积。堆肥内的温度调控在60℃左右,时间持续半个月左右,这样能充分杀死堆肥中的病原菌、寄生虫卵及杂草种子等,蛔虫卵死亡率95%-100%,粪堆周围没有活的蛆、蛹或新羽化的成蝇。

影响因素:

(1)通气。保持堆中有适当的空气,有利好气微生物的繁殖和活动,促进有机物分解。高温堆肥时更应注意堆积松紧适度,以利通气。

(2)水分。保持含水量在50%-60%为宜,含水量太低会影响微生物的繁殖,含水量过高会影响堆肥中的空气含量造成厌氧,影响微生物活性。

(3)pH。可适量加入石灰或石灰性土壤,中和调节酸度,促进微生物繁殖和活动,一般在7.5-8.5。

(4)碳氮比。微生物对有机质正常分解作用的碳氮比为25∶1。而豆科绿肥碳氮比为15-25∶1、杂草为25-45∶1、禾本科作物茎秆为60-100∶1。因此根据堆肥材料的种类,加入适量的含氮较高的物质,以降低碳氮比值,促进微生物活动。

(5)温度。温度保持在50-60℃为宜。

2、厌氧条件下的堆肥

在厌氧条件下进行堆制,一般采用半坑式堆肥,既挖一个长方形坑,将秸秆、粪尿、动植物氮素源和土等有机肥进行层层堆积,堆成馒头形,压紧封严,1个月后翻倒,将分解差的放在底部,仍用土封严。夏秋1-2个月,冬季3-4个月即可腐熟。这种堆肥方法造肥方便,但需时间较长,腐熟程度不均。

影响因素:

(1)厌氧环境。严格保证厌氧环境

(2)温度。一定范围内,温度越高越好

(3)pH。一般不用调节

(4)搅拌。搅拌均匀,防止局部酸过量积累

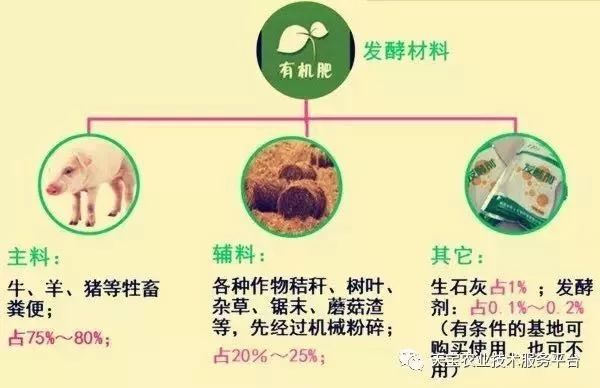

二、堆制材料

三、堆制时期

在春、夏、秋季期间,室外温度保持在20℃以上,堆制较为容易。

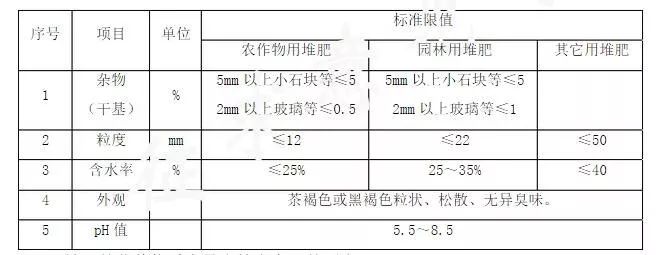

四、堆肥技术指标

堆肥理化性质指标

堆肥产品的营养物质含量

来源 | 人民网、天宝农业技术服务平台、堆肥质量要求国标等